真ん中を狙って転がした鉄球は、みごとにすべてのピンを倒した。

ストライクである。体育館に豪快な倒壊音が響いて、林正吾はちいさくガッツポーズをとる。青い鉢巻をまいた紺色のジャージ姿の彼は、体育館でひたすら体育祭の個人種目・ボウリングに精を出しているのだった。

正吾は個人成績ランキングで上位をキープし、すでに数千本のピンを倒している。ボウリングのルールでは、15本以上倒すと1ポイント獲得、20本以上なら2ポイントが所属色チームに加算される。

まるでなにかにとり憑かれたかのように個人スコアを伸ばしつづける正吾は、破滅的ともいえる衝動をぶつけるかのように、ボウリング競技にのめりこんでいた。

自分でも、なにが楽しいのか、意味さえ見いだせないまま、ただ無為に競技をひたすらつづけていた。

そんなときだった。

正吾の前に〝彼〟があらわれたのは。

「スコアが……塗り替えられてる!?」

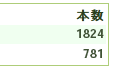

仮眠をとって、登校【ログイン】し直した正吾は、体育館に来て驚愕した。揺るぎないと思われた彼の個人スコアが、塗り替えられていたのだ。

首位を奪われた正吾は、どのくらいの差をつけられたのかを確認してさらに驚いた。

「1000本の差をつけられてる……!?」

自分が寝ている間に、こんなにも圧倒的な差をつけられるとは思ってもいなかった。負けてはなるものか、とボウリングをはじめようとした刹那、【挨拶ログ】のメッセージに気がついた。

眼前に現れたのは、茶色の髪にタンクトップ姿の少年だった。驚くほどに肌が白い。両手をズボンのポケットに突っ込んだ彼は、にっこりと穏やかな笑顔をこちらに向けてくる。

「どうしてそんなにボウリングをつづけているんだい?」

「どうしてって……」

自分自身、理由など見つけられずにやっていることだった。正吾に答えられるはずもなく、「別にいいだろ」とただ言葉を濁すだけだった。

【挨拶ログ】の相手の名前を見て、正吾ははっとした。『髙浪ヒロム』というその名は、自分のボウリングスコアを抜いたランキング上位者だった。

『髙浪ヒロム』に俄然、興味を持った正吾は、「君こそどうしてボウリングやってるんだよ!?」と聞き返す。

「きみとお話しするためだよ、林正吾くん」

とあらためてやさしくほほ笑むのだった。

「僕と……?」

「スコアをあげれば、きみが興味をもってくれると思ってね」

意外なことの連続で、戸惑う正吾に

「僕は髙浪ヒロム。1年65組の生徒だ。よかったら、いっしょに400mリレーをしないかい?」

「リレー?」

個人競技のボウリングとはちがって、リレーは最低2名の仲間が必要な競技だった。バトンをパスする相手がいなければ成立しないからだった。65秒以内にゴールすれば100ポイント、80秒以内なら10ポイント獲得できる。所属色チームにとって実に効率よく貢献できる競技だ。

思わぬ誘いを受け、即答できずにいる正吾に、ヒロムはつづける。

「ボウリングでいくら何百本、何千本のピンを倒そうとも、『20本以上なら2ポイント』というルールは変わらない」

「えっ!?」

正吾はあっけにとられた。

「それって……」

「知らなかったのかい? ボウリングでつづけて何本倒したところで、2ポイントしか所属色チームには加算されないんだ」

なんという無意味なことをしていたのか。後悔とも罪悪感とも判別がつかない想いを彷徨っている正吾に、ヒロムは「どうだい? いっしょに所属色の得点を挽回しないか?」ともちかけてくる。

「すまないね」

ショックを受けている容子の正吾を気遣ったヒロムが謝る。

「べつにきみがチームに貢献していないと責めるつもりはないんだ」

「うん……」

「ただ、体育祭にはもっとほかの楽しみ方もあるということさ。きみとなら、それができる」

「僕と……なら……? 髙浪くん?」

ヒロムは正吾に手を差し出した。

「ヒロムでいいよ。どうだい? いっしょにいかないか?」

運動場には、すでに色分けされた鉢巻を身につけた生徒たちが集まっていた。

正吾とヒロムのコンビは、さっそく400mリレーに参加することにした。

「スタート!」

正吾がスタートを切り、コースを駆ける。一周して戻ってくると、バトンパスをする相手が何人かいる。

「正吾くん!」

ヒロムが顔を振り向けて手を差し伸べている。間違いなく渡そうとバトンを伸ばそうとして、正吾は足をつまずけた。

「うぎゃ!」

……結局、はじめてのリレーのタイムは捗らず、得点も微々たるものだった。

「大丈夫かい?」

ヒロムが心配そうに寄ってくる。

「ごめん……足を引っ張ってしまって」

「気にすることはないよ」

「これですべてが終わってしまったわけじゃない。何度でもやり直しはできる。繰り返し挑戦すればいいんだ。諦めさえしなければね」

他人に迷惑をかけてしまう罪悪感。他人を頼らなければならない心もとさ。恥じらい……。そういった感情が邪魔をして、なかなか集団競技に挑めなかった正吾の背を、ヒロムはやさしくぽんと押してくれるのだった。

「もっとうまくなりたい」

覚悟して立ち上がる正吾に、ヒロムが微笑みかけてくる。

「僕、やってみるよ……ヒロムくん」

正吾は、ふたたびスタート地点に立った。

「スタート!」

掛け声とともに、コースを駆け昇り、ヒロムにバトンパスする。

「ヒロムくん!」

必死の形相で、正吾はヒロムにバトンを手渡す。相手がバトンを握り返したというたしかな感触を得て、すばやく手を離した正吾は、

「僕に任せて!」

というヒロムの声を聞いた。

ヒロムはまるで風のようにコースを駆け抜け、56秒という好タイムをたたき出した。

「やったね、ヒロムくん!」

ボウリングをひたすらつづけていたときには得られなかった喜びが、そのときはじめて正吾の胸に湧きだしていた。熱を帯びた感情のうねりが、噴出してくるようだった。

「青色チームは苦戦している」

青色の鉢巻を額で結びなおしながら、ヒロムは言った。

「僕たちで挽回しよう!」

「ああ!」

正吾とヒロムは、その後も400mリレーをつづけていった……。

正吾とヒロムはそのほかにも、飴喰い競争にも参加した。飴玉を見つければ、体力回復に使えるアイテムにもなるので、一挙両得だった。

「正吾くん、顔が真っ白だよ……」

飴喰い競争に参加した正吾とヒロムの顔は、おしろいを塗ったかのように真っ白になっている。

「ヒロムくんこそ……」

「ちょうどいい。シャワーでも浴びようか」

「えっ……」

「更衣室で着替えれば、顔の汚れは落とせるはずさ」

二人は運動場脇の男子更衣室へ向かった。そこで二人並んでシャワーを浴びて、汗と汚れを流した。

「どうしてヒロムくんは、僕なんかにかまってくれるの?」

ボウリングでスコアを釣り上げていただけの自分。そんな正吾に話しかけてきてくれたヒロムのありがたさを感じながら尋ねると、「実は僕もなんだよ」という答えが返ってきた。

「え?」

「僕もずっとボウリングのスコアを伸ばしつづけていたんだ。でも、あるとき、どうしても個人スコアで越せない生徒があらわれた……それがきみだった」

「……」

「負けじと僕はボウリングをやりつづけたよ。君に勝つために、君が下校【ログアウト】してる間にゲームをつづけたりしながらね。でも、そうするうち、急に勇気が湧いてきたんだ。君にはシンパシーを感じていたし、君なら僕のことをすこしは受け入れてくれるんじゃないかってね……」

リレーや飴喰い競争、それに着替えのことも。正吾よりもずっと【キャラフレ】に詳しいヒロムが、正吾とおなじだなんてとても思えないことだった。

「君のほうが僕なんかよりずっとすごいよ。体育祭のことも、ほとんどヒロムくんから教わったんだし」

「競技に詳しいのはただ単に知識があっただけのことだよ」

「……ありがとう」

正吾はヒロムに言った。

「君のおかげで、思い出深い体育祭になったよ」

ヒロムはにっこり笑って応えた。

「さあ、それでは有終の美をかざろう!」

赤、青、黄、緑に分かれた各色チームの得点は、すでに逆転不可能なほど間が開きつつあったが、それでもまだ逆転の可能性をはらんだ競技が、玉入れだった。

応援掲示板で『玉入れに集まれー!!』と呼びかけて、生徒を募っていた。

正吾とヒロムも所属する青を優勝させるために玉入れに参加した。流れ弾にぶつかりながらも、2人は青色の順位浮上に微力ながらも貢献した。

結果、今年の優勝チームは緑チームで、青チームは3位という結果だった。

残念ながら有終の美をかざることはできなかったが、2人でなにかをなしとげようとした連帯感は、なかなかに得難い経験だった。

「チームは負けちゃったけど、楽しかったよ。ヒロムくん」

「ああ……僕もだよ。正吾くん」

2人はまた更衣室へ向かっていった。

おしまい